La glaciologa e chimica dell’atmosfera Giuditta Celli ci racconta il suo viaggio in Antartide alla ricerca degli effetti del cambiamento climatico e dell’inquinamento

Giuditta è nata e cresciuta in Casentino a Ortignano, dove vive con i genitori e il fratello. È laureata in chimica all’Università degli studi di Firenze. Concluso il ciclo di studi ha iniziato a lavorare un po’ in giro ma non trovava il suo posto, poi però è arrivata una lettera: l’Università di Firenze stava cercando laureati in materie scientifiche per partire per una spedizione… in Antartide! La missione alla quale Giuditta ha preso parte si è svolta, a Dome C, sul plateau antartico a 3323 metri di altitudine, nella stazione Italo-Francese Concordia. Giuditta è stata appunto uno dei membri della XXXIV spedizione italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), gestita da ENEA e dal CNR per l’Italia e dall’Istituto Polare Francese Paul Emile Victor (IPEV) per la Francia. I ricercatori si sono trasferiti nella stazione Concordia nella seconda metà di novembre, nel periodo dell’estate australe fino a febbraio momento in cui iniziava l’inverno australe.

In cosa consisteva il progetto?

«Il mio ruolo di ricercatore scientifico era quello di chimica dell’atmosfera e glaciologa. Il progetto principale che mi era stato affidato era dell’Università di Firenze, si trattava del progetto LTCPAA, cioè misurazioni a lungo termine delle proprietà chimiche e fisiche dell’aerosol atmosferico. Il mio lavoro consisteva nel monitorare alcuni strumenti per delle misurazioni dirette e nel prelevare campioni di neve e particolato atmosferico che sono stati analizzati al nostro ritorno in Italia, sottoponendo i campioni a delle analisi chimiche per verificare al loro interno determinate molecole di inquinanti e metalli per ottenere informazioni su cambiamento climatico e inquinamento.

Come si componeva il tuo gruppo di lavoro?

Il team era misto italiano e francese, più precisamente eravamo sette italiani e sei francesi. Eravamo tecnici, ricercatori scientifici, un medico selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e un cuoco. D’estate, quindi da novembre a febbraio, invece eravamo circa novanta.

Qual è stata la temperatura più bassa che hai percepito?

La temperatura più bassa che ho toccato è stata -104°C per effetto vento, in realtà quindi sarebbe stata -78°C ma sulla pelle si percepiva molto di più. Era freddo e molto pericoloso perché il problema è che l’aria è secca quindi questo permette di resistere a temperature più basse di quelle a cui siamo abituati ma il rovescio della medaglia è che aumenta la velocità di ustione della pelle e di perdita delle dita delle mani è più elevata. E lo dico per esperienza personale. Capitava che magari uscissi con cinque paia di guanti ma poi per lavorare sull’apparecchiatura me li togliessi restando con appena uno e chiaramente dopo cinque minuti dovevo tornare dentro a scaldarmi. La volta che ho sottovalutato la cosa per poter finire più velocemente un lavoro sono rientrata un pochino dopo e mi sono accorta che il mignolo destro era bianchissimo e non lo sentivo più. Fortunatamente ho recuperato la sensibilità velocemente ma il dolore è indimenticabile.

Qual è stata la cosa più pericolosa di questa esperienza?

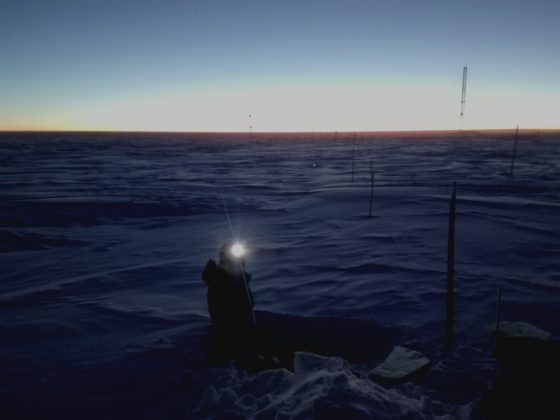

La cosa più pericolosa è quello che chiamiamo Whiteout (un fenomeno atmosferico detto anche “tempo lattiginoso”) che sembra quasi nebbia ma in realtà è la neve che si alza da terra quando c’è tanto vento e chiaramente a quel punto non vedi niente ed è consigliato non uscire per non rischiare di perdersi. Naturalmente abbiamo le radio con il Gps però se perdi l’orientamento perché sei uscito quando non dovevi metti a rischio il team di recupero che deve anch’esso uscire per trovarti. La responsabilità è tanta sia per sé stessi che per gli altri. Il buio costante è pesante, io personalmente ho vissuto meglio le ventiquattrore di giorno che i cento giorni di buio perché ti deprime, non hai voglia di fare niente, non dormi bene. Anche la lontananza da casa è pesante, i mezzi di comunicazione che avevamo non erano tantissimi, avevamo il telefono satellitare, WhatsApp e facevamo chiamate su Skype però chiaramente la connessione è scarsa. Era pesante pensare che se fosse successo qualcosa a casa non potevamo tornare con facilità e velocemente.

Come è stato tornare a casa? Ripartiresti per un’altra spedizione?

Sarei dovuta ripartire, questa volta con l’Agenzia inglese, in un’altra stazione sempre in Antartide per un altro anno ma purtroppo a causa della pandemia non è stato possibile. Da quando sono tornata mi occupo di progetti nelle scuole legati al cambiamento climatico e progetti pubblici su questo tema. Sotto forma di volontariato collaboro anche con un’associazione di Firenze “Change For Planet”, in cui ci occupiamo di sensibilizzazione ed educazione sul cambiamento climatico e in particolare mi occupo della parte di marketing e comunicazione. Se guardi a tutto quello che ti ho detto penseresti che non vorrei mai ritornare là, in realtà mi è rimasta proprio questa forte sensazione di attaccamento. Si parla sempre di mal d’Africa e io dico di avere il mal d’Antartide, perché è stata un’esperienza incredibile che mi ha dato molto a livello personale. Un’esperienza che rifarei subito!

Altre storie come questa potrete trovarle nel numero di CasentinoPiù attualmente in edicola tutto dedicato alle donne